被2018年高考上海卷作文题惊醒了一下

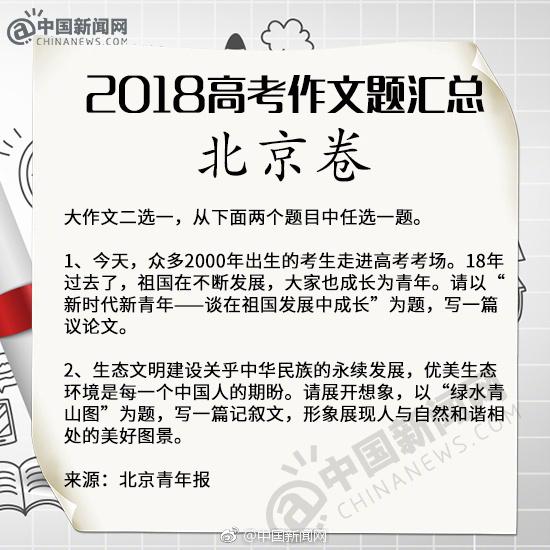

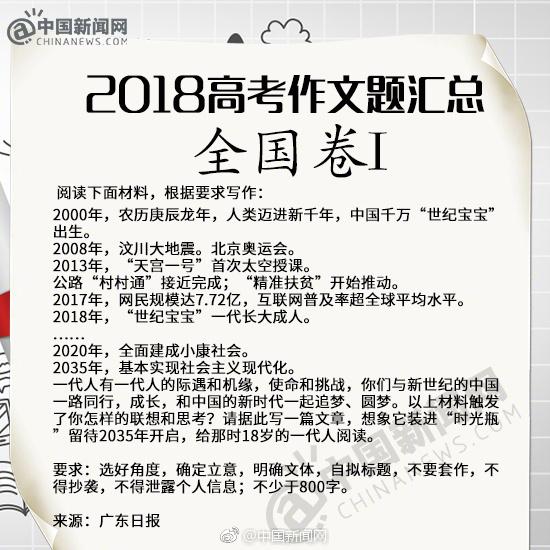

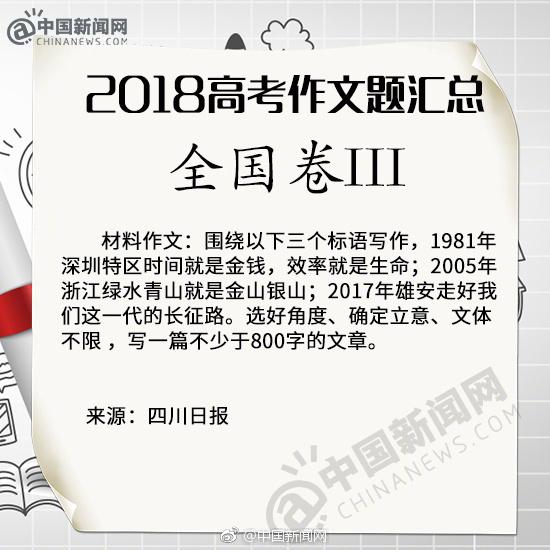

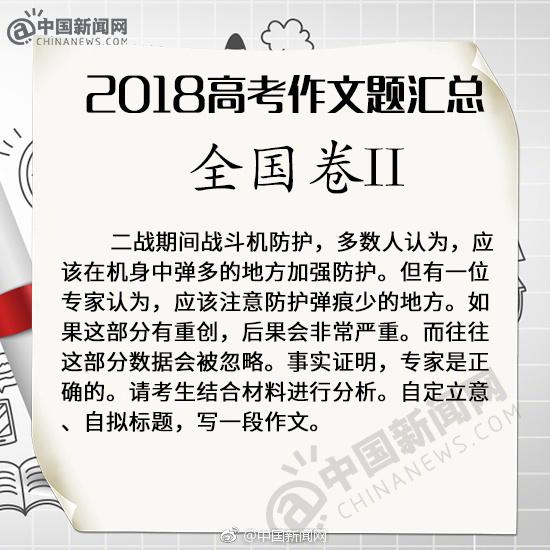

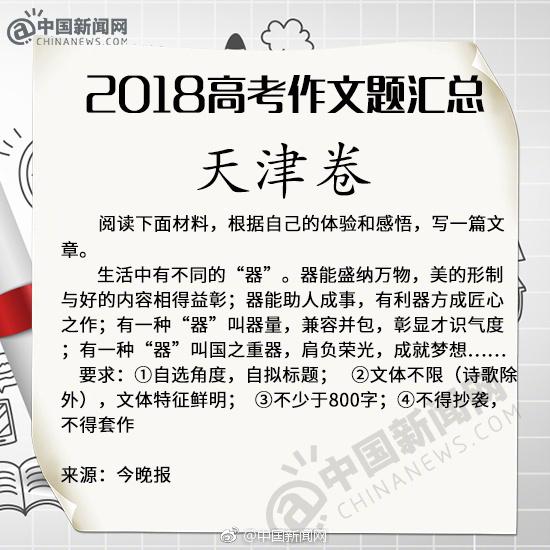

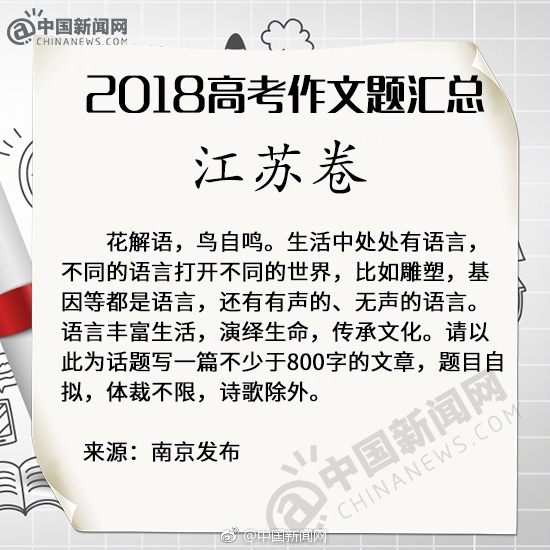

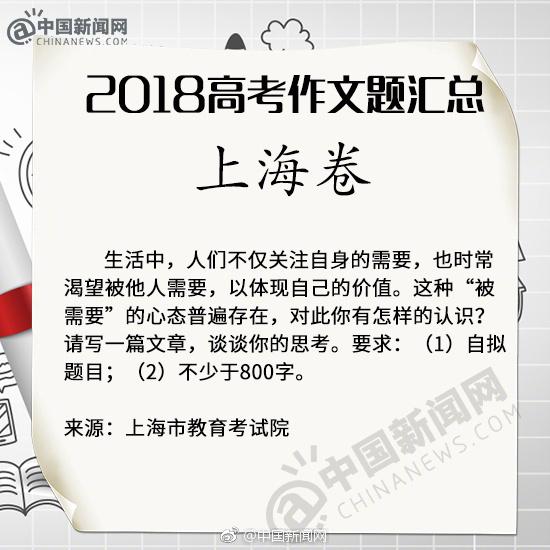

每年六月七日中午左右,关于高考作文的消息就会出来。我今天也是像往年一样在网易新闻里随手一刷,点开了相关报道。这只是惯性,实际上去年的高考作文是啥我早已忘得一干二净,今年本来也该如此。午后昏昏欲睡,我拖动着屏幕,看着全国各地不同的作文题目,却突然被上海的考题惊醒了一下。为了重现这个过程,我把内容为今年各地高考作文题目的图片一一贴在下面。

—————————————-

—————————————-

以上是其他考题,而下面出场的就是上海的考题了。

如果单独来看,这个考题未必有多少亮点,但是如果和其他那些考题一对比,我就不得不“惊醒了一下”了。

真的是没有对比就没有伤害,看了北京卷,全国一和全国三的命题,我有一种错觉:我是不是看到了二三十年前的东西?没错,题目里面确实有“2000年出生”、“18年过去了”,甚至有“2035年”的字样,但是题目的内核和二三十年前没有任何不同。

全国二、天津和江苏卷要好一些,没有那么“上纲上线”了,起码自由发挥的空间大了一些,不过类似的题目一直都是有的,我当年做学生的时候也是有的。

到了上海的考题,就完全不是一个层面的东西了,我看到了“生活”、“需要”和“价值”这样的关键字。说实话,看了其它试卷的考题,再看上海的考题,我不光是被惊醒了一下,甚至还有所触动,以至于实际上我没有看清题目(就我这审题水平,高考作文直接不及格!见下文“再说回上海的考题”部分)。回想学生时代,我们的需要和价值难道不是经常被忽视的吗?哪怕是在作文里讨论一下,也是很奢侈的吧。当我们还是小学生的时候就被训练着开始写作文了,但是却很少被鼓励发出自己的声音,拥有自己的感觉。

我在心理咨询中接待过多位中学生来访者,无一例外,他们的需要和价值都没有被充分地理解和尊重。在缺少支持的情况下,他们采用了并不是那么有效的方式来加以应对:有些同学变得委曲求全,总是想着怎样让别人满意,他们确实成了受同学和老师欢迎的人,但是内心里却是不开心的;还有一些同学不愿意妥协,于是经常和家长、老师或同学发生激烈的冲突,他们对整个世界都是失望的。

很多家长和老师都觉得学习才是最重要的事情,其他事情可以以后再谈,“考上大学后就好了”。但是没有这么简单,回避不是解决问题的办法,实际上我接待过的大学生来访者,包括成年的来访者,很多都会提到他们在中学阶段或者更早阶段的不被理解和支持的经历。我的感觉是,青少年来访者对于被理解被支持的感受要敏锐很多,心理咨询的效果一般也比成年来访者要来得快。关于“学习才是最重要的事情”,我还有一点可以分享的,前些天接待了一位中学生的家长,TA的孩子已经处于退学的边缘了,这位中学生沉迷于打游戏看小说或者是其它任何有可能沉迷于其中的东西,拒绝和家长沟通,经常旷课……然而出人意料的是这位同学的成绩并不差。这位家长告诉我,TA周边有好几个孩子因为学习成绩之外的因素退学或濒临退学。

我想上面分享的这一点内容应该足够引起我们的反思了吧,其实很多时候是家长自己在生活中遇到难以解决的问题了(比如上面提到的这位家长,TA在婚姻家庭方面就有很多问题需要面对),但是家长们很少会愿意解决自己的问题。如果生活在一个发生了问题的家庭里(比如父母关系有问题,或者父母在工作中压力太大,并且把这个压力带回到家庭里),孩子就会被迫发展出一些应对策略,他们的能量是有限的,应对的策略也往往是不合理的,结果看上去就好像是问题全出在他们身上。于是,孩子终于获得了家长的重视,可惜更多地是被当做一个棘手的问题来重视。家长们则被孩子身上出现的问题搞得焦头烂额,有部分家长是能够意识到他们自己也面临很多函待解决的问题的,但是他们往往会说:“现在实在是没有精力了,也许等孩子上大学了以后,我就可以腾出手来解决一下自己面临的问题了”。还有家长说:“让孩子先咨询咨询看,如果效果好,我也咨询”。这里我无意批评这些家长,实际上他们已经尽力了,他们毕竟要面对“真实的世界”,而且他们内心的冲突已经积攒太久了,面对起来确实需要莫大的勇气。家长哪怕只是能够意识到他们自己可能也是有问题需要处理的就已经很好了,我接触过一些来访者(不限于青少年),他们的父母完全不觉得自己有什么问题,集中火力否定他们,长此以往,他们的问题就会愈加严重,最严重的甚至会发展到单纯的心理咨询已经无能为力的程度(需要到精神科就医,然后再配合进行心理咨询)。

再说说老师这方面吧,我觉得做老师真的是很不容易,即使你是一个理想主义者往往最终也会被迫向现实妥协。据我所知,一些学校的老师的绩效(收入)都是与学生的成绩或者迟到早退等表现挂钩的,师生之间早已不是单纯的教书育人的关系。我上学的时候,亲眼见过老师对学生的暴力行为,既有语言上的也有肢体上的;前段时间,有位中学生来访者向我展示了TA腿上的伤疤(体罚造成)。所以,也许现在的教育在很大程度上与二十多年前并没有明显的不同。

再说回上海的考题,开始的时候我过于关注“生活”、“需要”和“价值”这样的关键字了,但是仔细一看就会发现考题里主要还是希望讨论“被需要”的感觉,这就有一点点局限性了,另外“人们……”、“对此你有怎样的认识”这样的描述似乎也在引导考生谈论对一个客观现象的思考而不是自己的切身感受,但是不管怎么样,上海的考题在我看来仍然是个亮点(尤其是在北京卷,全国一和全国三的映衬之下),至少是涉及到了“需要”和“价值”方面的东西,至少考生有可能有更多的空间去谈论自己的感觉了。

我们的教育如果能更多地关注青少年的需要和价值并且鼓励他们拥有自己的感觉该是多么有意义的事情啊!当然了,高考指挥棒在这里,很多客观事实是没法改变的,但是学生家长和学生本人完全有可能自己先重视起这方面的内容。面对困难的局面,我们首先需要作出选择的不是具体的方案,很可能根本就没有现成的方案来供我们选择,但是我们可以先选择自己的态度。许多年以后,我们也许已经忘记了各种方程式或者定律,但是如果我们的需要和价值一直是被理解和尊重的(哪怕只是被我们自己理解和尊重),我们的人生就有可能很不一样。

————6月8日下午补充:————

1.我查了一下高考上海卷历年的作文题,还真的是和其他地区的风格有所不同,今年出这个题目也算是一脉相承。

2.昨天傍晚到四季花海散步,见到很多乌鸫亚成鸟(我一般称呼它们为青少年乌鸫),这些鸟相对于成鸟更容易和人亲近,我友好地接近它们,可以接近至距它们一两米的样子,如果换成成鸟可能早就飞了。其实,这些青少年乌鸫也已经可以飞翔了。我不禁想到正在参加高考的广大青少年朋友,我相信经历了种种磨炼,他们的需要终究会被理解,他们的价值终究会被尊重,他们终将展翅高飞。

青少年乌鸫 6月7日傍晚拍摄于四季花海

青少年乌鸫 6月7日傍晚拍摄于四季花海